ロッテ・藤原恭大、ヤクルト・青木宣親の助言で“覚醒の兆し”

©Get Sports

甲子園を席巻した球児たちのプロ入り。ファンはつい1年目から活躍を期待してしまうが、それを実現できるのはかなり希有な例だ。

2年前、平成最後となった第100回・夏の甲子園を席巻した“高校BIG4”にしても例外ではない。

吉田輝星、小園海斗、藤原恭大、根尾昂。

プロ2年目をむかえる彼らも、またそれぞれ苦しみを抱え、進化を追い求めていた。

4月5日(日)深夜に放送されたスポーツドキュメンタリー番組『Get Sports』では、高校時代から彼らを追い続けてきたヒロド歩美(『熱闘甲子園』キャスター)が、それぞれの“いま”に迫った。

前編となる本記事では、全国制覇を果たした大阪桐蔭の藤原恭大と根尾昂を特集した。

◆「去年とは違う手応えがあります」

あの夏、金農旋風を物ともせず春夏連覇という偉業を成し遂げた大阪桐蔭。その中心にいたのは、BIG4に肩を並べる藤原恭大と根尾昂だ。

ともにドラフト1位でプロ入りし、別々のチームに進んだ2人は去年のルーキーイヤー、1軍とは遠い場所でもがいていた。奇しくもそんな2人はこのオフに、意外な先輩との交流から光を見出していた。

©Get Sports

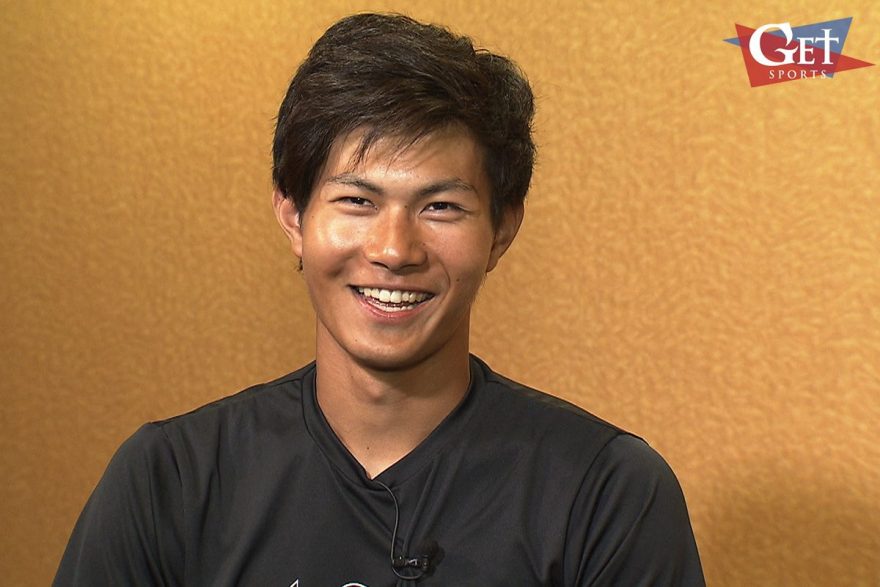

春夏連覇を成し遂げた大阪桐蔭で4番を任されていた藤原恭大。ホームランは、高校通算32本。最後の夏は、甲子園に3本のアーチを描いた強打者だ。

昨シーズンは、BIG4のなかで唯一の開幕スタメン。千葉ロッテマリーンズの高卒ルーキーでは、54年ぶりの快挙だった。

しかし、プロの壁は想像以上に高かった。昨シーズン1軍で放ったヒットはわずか2本。開幕から6試合で2軍に落ちると、再び1軍に上がってくることはなかった。

ヒロド:「去年の1年間ぶつかった1番大きい壁は?」

藤原:「やっぱりバッティングかなとは思います。去年はまったく結果がでなかったので今年1年はバッティングに集中したい。自分のバッティングというのを追い求めてやりたいなと思っています」

2年目の今年は、とにかくバッティングが課題。そこで現在フォーム改造に取り組んでいるというが、そのキッカケをくれたという人物はなんと他球団の先輩だった。

藤原:「バッティングフォームを変えたんですけど、結構手応えがあって、去年とは違う手応えが打席に立っていてもあります」

ヒロド:「それはどういうきっかけで、誰に言われたんですか?」

藤原:「青木宣親さんに。11月の最後から12月の最初らへんです。たまたまご飯に行く機会があって、そのときにすごくバッティングを教えてもらって、それがきっかけで大きく変わりました」

2年前、藤原がプロ入りを決めた2018年にメジャーリーグから日本球界に復帰した東京ヤクルトスワローズの青木宣親。日本プロ野球史上唯一、シーズン200安打を2度達成した言わずと知れたヒットメーカーだ。

そんな青木から受けたアドバイスはどんなものだったのか。

藤原:「結構変えているんですけど、レベルスイングというか、上から振り下ろすのではなくて、横からというのは意識してやっていますね。

それによって打ち損じが減るというか、ボールに対して綺麗に軌道を描きやすい。そういう風なイメージで打てるので、去年に比べて大幅に減ったのかなと思います」

スイング軌道を変えることで、打ち損じを減らすフォーム改造。それは、青木がはじめて200安打を達成した2005年のシーズン後に、『Get Sports』に明かしていたのと同じ理論だった。当時、青木はこう語っていた。

「捉えるときに『線』を長くしてやればボールはやっぱり当たるんじゃないかなと思って、長く『線』でとらえることができれば。前の打ち方だと『点』で打ってたんで」

ポイントは「点」で打つのではなく、「線」で打つこと。

©Get Sports

©Get Sports

去年の藤原のフォームは、バットを振り下ろすように振っていたため、ボールを捉えられるポイントが少なかった。これが「点」で打っていたということ。

それに比べて現在取り組んでいるフォームでは、地面と平行にバットを振ることで、ボールを捉えるポイントが増える。すなわち「線」で打つことで、よりミートしやすくなっているというのだ。

思えば、青木も1年目は3本しかヒットが打てず苦しんでいた。そこから200安打の偉業を成し遂げたのが、プロ2年目のこと。今シーズン、藤原が覚醒する可能性も大いに有り得る。

藤原:「まだまだやっぱり実力差もありますし、活躍もまだ自分は何もしていないので、早く追いつけるようにもっと磨きをかけてやっていきたいなと思っています。

まずは開幕戦に残ること。もう(外野の)3枠は埋まっていると言ってもおかしくないので、力尽くで奪うしかないところまで来ている。来年という気持ちではなくて、今やるというのを常に思ってやっていますね」

◆「2年目はやり返したい」

そんな藤原と大阪桐蔭を春夏連覇に導いたのが、中日ドラゴンズにドラフト1位で入団した根尾昂だ。

©Get Sports

高校時代は藤原と並び通算32本のホームランを放ち、ショートの華麗な守備、さらにはピッチャーとしても最後の甲子園で1試合7奪三振の好投を見せた二刀流として脚光を浴びたが、中日ドラゴンズの入団会見ではショート一本で勝負することを宣言した。

だが、開幕スタメンを勝ち取った藤原とは対象的に、根尾のプロ人生はアクシデントから始まってしまう。去年のキャンプイン直前に、右ふくらはぎを肉離れ。さらに4月には、人差し指をケガ。

それでもその後は、2軍を含めるとBIG4のなかで最も多い110試合に出場した。しかし、そんな試合を重ねる日々のなかで、根尾はプロの壁を痛感していたという。

根尾:「ずっと高校まではピッチャーとショートを一緒にやらせてもらっていて、1年間ショートとして使っていただけるというのがはじめての経験で。

毎日試合をやることで、身体が動かなくなってきたりだとか、自分ではそこに入りたくても足が止まって入れなかったりだとかがありました。体が動かないというか弱かった。

1年目はやっぱり体力作りであったり、技術の基礎的な土台を作ろうよと思っていたんですけど、僕が思っていた以上に身体がついてこなくて、やりたいと思っていたことができないということが一番もどかしかったですね」

プロ入り後、ケガによる出遅れもあり、1年間戦うだけのカラダが作れていなかったという根尾。そこでオフは体作りに励んでいる。

その取り組みを支えてくれたのが、中日ドラゴンズの先輩、平田良介だ。

©Get Sports

平田は根尾と同じ大阪桐蔭の出身。根尾の才能を認め「1軍で勝負できるような選手にしたい」と気にかけ、新年早々にはおよそ2週間にわたってアメリカ・ロサンゼルスでの合同自主トレを企画してくれた。その費用もすべて平田が負担してくれたという。

根尾:「もう感謝しかない。まずこの場所に来れているのも平田さんがいなかったらないですし、活躍してレギュラーになって、こういうところまで自分のお金を出して後輩を連れて来るというのはやっぱり憧れます」

ロサンゼルスでのトレーニングは、1日7時間にも及んだ。厳しい練習に食らいつきながら、先輩の背中に学ぶ日々。体重を増やすために食事など、練習以外でもさまざまなことを密に教えてくれた。

そんな期待に応えるためにも、根尾はオフから本格的に新たな挑戦も行っていた。それが外野の守備練習。

根尾:「外野をやることで、出場機会が増えるというのは間違いないので、まずそこが求めているところかなと思っていて」

「ショート1本で」と入ったプロの世界だったが、出場のチャンスをつかむためには背に腹は代えられない。自主トレ中、外野手である平田とともに守備練習を行うことで、見て学ぶことも多かったという。

しかし、決してこだわりを捨てたわけではない。

根尾:「それでもやっぱり、外野に挑戦したあとに内野に戻ってきて、またショートでレギュラーを取るというのが今の目標なので、そのために外野でも何かショートにつながるものがあると信じて。2年目はやり返したいなと思います」

※番組情報:『Get Sports』1000回放送記念SP

2020年4月19日(日)深夜1:40〜3:10、テレビ朝日系(※一部地域を除く)