有馬稲子、父の暴力に耐える日々を抜け出しタカラジェンヌに!19歳で建てた一軒家

©テレビ朝日

1950年代の日本映画の黄金期に小津安二郎監督をはじめ、多くの名匠たちに愛される美貌の実力派女優として数々の映画に出演した有馬稲子さん。私生活では、映画『浪花の恋の物語』(1959年)で共演した萬屋錦之介(当時は中村錦之助)さん、実業家と二度の結婚、離婚を経験。

1963年からは舞台女優としても活動し、舞台『はなれ瞽女おりん』の公演回数は684回にのぼり、原作者・水上勉生誕100周年にあたる今年10月には、「水上文学と竹人形文楽の里 若州一滴文庫」で『一人語り はなれ瞽女おりん』の公演を行う有馬稲子さんにインタビュー。

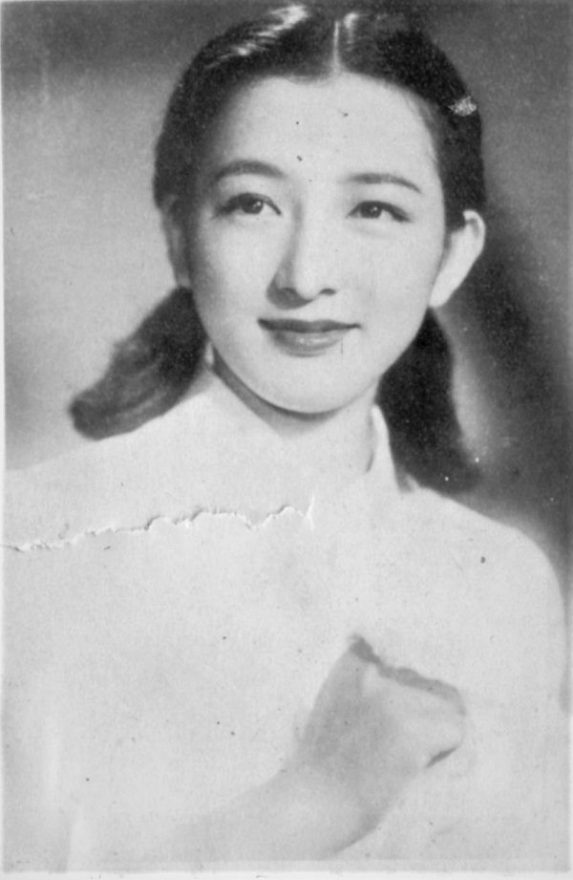

映画「せきれいの曲」での有馬稲子(1951年)

◆終戦…死を覚悟した釜山からの脱出劇

1932年に大阪府の北部、今の池田市で生まれ、父親が社会主義者で警察ににらまれる生活を送っていたため、4歳のときに釜山に住む叔母(父の実姉)夫婦の養女となったという有馬稲子さん。裕福な家で何の不自由もない生活を送っていたが、9歳のときに養父が亡くなり、生活が一変したという。

「お父さん(養父)もすごく良い人で可愛がってくれたんですけど、早く死んじゃいましたからね。それからはもうママ(養母)一人の奮闘ね。女一人が日本舞踊を教えながら子どもを抱えて生活していくんですから、大変だったと思います。

50人くらいお弟子さんがいて、藤間流だから一年に一回くらい発表会をするんですけど、そのときにはママがお弟子さんたちの白塗りのメーキャップも手伝って、着物の面倒もみて、自分も踊るわけですから本当に大変だったと思います」

そんな生活のなか、有馬さんは釜山公立高等女学校に入学するが、学徒勤労動員で授業よりは軍服のボタン付け作業をすることのほうが多かったという。そして終戦を迎え、現地の人から「日本人帰れ!」の声が聞こえるようになり、有馬さんも養母と一緒に帰国することに。

「引き揚げは釜山のような下関に近い場所は後回しにされていたんですけど、あちこちで日本人が殺されたという噂も聞こえてきましたしね。

ある軍隊の隊長さんが、ママのことを心配して、終戦後一度内地に帰っちゃったのに、また釜山まで戻ってきて、私たちが日本に帰る船を探してくれたんです。それで乗れたんですよね。小さな船だったんですけどね。それがなかったら帰って来られなかったですよ」

-監視の目を盗んでの脱出、いつ撃たれるかわからない危険な状況だったそうですね-

「港はアメリカ軍の厳しい監視下に置かれていて、無断で出航しようとすると容赦なく銃撃されるんですよ。

私が乗ったのは小さい船だからポンポン蒸気の音がするのね。だから船を引っ張ってもらって外海に出ようとしたんだけど、潮の流れが逆でもとに戻っちゃうのね。そういうことを夜の10時頃にやっていて、こんなことじゃ見つかっちゃうと思って本当に怖かったですよ。

周りにアメリカの船と韓国の監視船が見張っているわけですからね。そのなかを縫って出るんですから大変でしたよ。『1時間位船の底に身を潜めていろ』って言われて、みんなで寝転がって、いつ撃たれるかとドキドキしながら息をひそめて待っていて2時間ぐらい経ったとき、船長さんが『危ないところは脱出しました』って。

その人がとても良い人だったの。韓国の人だったんだけど自分の家族が下関にいたんですよ。だから船長さんもどうしても下関へ帰りたかったのね。それで助かったんですよ」

※有馬稲子プロフィル

1932年4月3日生まれ。大阪府出身。4歳のときに韓国・釜山に住む叔母夫婦の養女となり、13歳のときに帰国。1948年、宝塚音楽学校に入学。1949年、宝塚歌劇団に入団し、養母の芸名だった有馬稲子を襲名。在団中の1951年、『寶塚夫人(宝塚夫人)』で映画デビュー。同年、映画『せきれいの曲』で初主演。

これまでに70本以上の映画、テレビにも多数出演。1963年からは舞台でも活躍。舞台『はなれ瞽女おりん』の上演回数は684回にのぼり、「紫綬褒章」(1995年)、「勲四等宝冠章」(2003年)を受章。一昨年に放送されたドラマ『やすらぎの郷』(テレビ朝日系)の及川しのぶ役も記憶に新しい。

©テレビ朝日

◆日本で待ち受けていた過酷な日々から抜け出すために宝塚へ

玄界灘を越え、何とか下関に着いたものの、終戦直後の日本も混乱状態で、大阪で暮らす実の両親や親戚の生死もわからない。船で一緒になった一家の家で1カ月あまりお世話になって、探していた大阪の家族の無事がわかり、有馬さんたちを迎えに来たのが実の父親だった。

「10年ぶりぐらいに会ったわけですが、父親という意識はまったくなかったですよ。『おじさん』と言っていましたから、おじさんだとずっと思っていましたからね。

弟も妹も生まれていて子供が6人ぐらいいたので、結局私が長女になっちゃったわけですからね。それまでママ(養母)に一人っ子として育てられていたんだから大変でしたね。

おじさん(父)がすごい暴力を振るう人だったんですよ。何かと言うとぶん殴る。誰かちょっと子どもが失敗すると、『みんな並べ』って言って、整列させられて端からぶん殴るの。自分の罪でもないのに殴られて…それが嫌だったんですよね。そういう人だったの。だから我が親ながら全然尊敬できませんでしたね」

居候も入れると12、3人の大家族で、掃除や風呂焚き、大量の食器洗いなど、あらゆる家事がすべて長女である有馬さんの義務となったという。殺伐とした暮らしのなかで有馬さんは内緒で入部したバレーボール部の練習に参加しているときだけが唯一の息抜きだったという。

-宝塚に進まれたのは家から出たいという思いからですか?-

「芝居が好きだったので、学芸会で主役をやったりしていたんですよ。そうしたら、仲良しの友達が『あなた宝塚を受けなよ』って言って、『宝塚ってポスター見たことがある。音楽があって、きれいな衣装を着て、いいなあ』と思っていたら、その噂が学校中に広まっちゃったの。

それでみんながね『あなた宝塚受けるんだって?』って聞いてくるんですよ。だから、『受けて通らなきゃみっともない』みたいな感じになっちゃってね、子供心に。それで受けてみたら、何もできないけど通っちゃったんですよね。ちょっとばかり可愛かったからね(笑)。

それから芸能の道に行ったわけだけど、芸能の道に進むなんて全然思っていなかったんですけどね。役者になるなんてね」

ママと呼ぶ養母が“有馬稲子”という名前で宝塚の舞台に立っていたことは、そのときにはまだ知らず、有馬さんがそのことを知ったのは宝塚の入学式に向かう電車のなかだったという。そしてその名前を受け継ぐことに。

-宝塚に入ってすぐに映画に出演されましたね-

「入って1年目に映画にね。『寶塚夫人(宝塚夫人)』という映画につまらない役でね(笑)。それから『せきれいの曲』(1951年)という豊田四郎監督の作品に出たから、宝塚にいる間に2本映画に出ているの」

19歳のとき、有馬さんは宝塚に借金をして養母とふたりで暮らす一軒家を建てる。

「宝塚入学を機に、ママと一緒に家を出て親戚の家の屋根裏部屋にいたわけですよ。そこから宝塚に通っていたのね。ママは踊りを教えないと仕事にならないんだけど、教える場所がなかったから、それで早く家を建ててあげようと思って。本当にそれだけが私の親孝行ですよ。

踊りを教える部屋と私の部屋の2間に台所があるだけ。それでも家を建てたのは偉いですよね。よくお金を借りたと思うの、私も、図々しく(笑)。宝塚もよく貸してくれましたよね」

-それだけ有馬さんに対する期待も大きかったということだと思いますが、東宝に移籍されて-

「そう。東宝が宝塚の借金を全部肩代わりしてくれました。私は、宝塚は早くやめようと思っていたんです。と言うのは、その頃は“宝塚調”というのがあったんですね。持って回ったようなセリフの言い方が。今は違うでしょうけどね。

自分がこれから女優としてやっていくならば、できるだけ宝塚調がからだに染みつかないうちに辞めようと思っていたんですよね。私は映画みたいにリアルに言っちゃうから、『そんなんじゃなくて粘ってこう言いなさい』って上級生によく言われていました。私が宝塚調でやらないから上級生はイヤだったんじゃないですか」

-宝塚ではかなり好待遇だったと思いますが、嫉妬されたりすることはなかったんですか-

「それは、私がパーッと出ちゃいましたから、結構ありましたよ。呼び出されてつるし上げられたりしたこともありますよ。

でもね、それでも宝塚は楽しかった。暇になると神戸までお好み焼きを食べに行ったりしてね。今はもうレストランになっちゃいましたけど、おいしいところがあったんですよ。そこに行って毎日お好み焼きを食べていたの。楽しかったですよ、宝塚は。

だから映画の世界に行って、ひとりになったら途端に浮世の風がビューって吹いてきちゃってね。『冷たいなあ。怖いなぁ』と思いましたよ」

映画『朱と緑』のロケで(1956年)

◆小津安二郎監督は優しかったが、鬼のような監督も?

多くの巨匠に愛され、70本以上の映画に出演してきた有馬さん。小津安二郎監督作品には『東京暮色』(1957年)、『彼岸花』(1958年)に出演。

「小津さんは韓国から引き揚げてきたときの話がお好きだったみたいで、『あの話を聞かせてよ』って、何回かさせられましたね。小津さんは大人だし、物の言い方も穏やかでしたよ。

色々な小道具の位置を決めるとき、普通は『上手』だとか『下手』って言うでしょう? でも、小津さんは、『そのコップは10センチ鎌倉』とか『この花瓶は5センチ大船』とか言うんですよね(笑)。

それで全部決まっちゃうと、『はい、セリフを言ってごらん』っておっしゃるのね。それで『行くの?』っていうセリフがあると、『違うなあ、“く”が高い』とか“い”が違う』とか言うんですよ。それで、『行くの?』って何回も言わされて、『違うんだよ。こう言うんだよ』って小津さんが言うとね、うまいんですよ、それが(笑)」

-小津監督が亡くなったのはまだ60歳でしたね-

「私はもっと年上の方だと思っていたんですよ。大人だし、本当に優しかったですよ。横浜のおいしいレストランに連れて行っていただいたりね。本当においしかったの、そこのハンバーグ。2回か3回行きましたよ、小津さんと。あと『すき焼きごちそうするからいらっしゃい』って撮影所の横のお店でごちそうになったりね。

すき焼きなんて何回ごちそうになったかわからないくらいでしたね。監督でごちそうになったのは小津さんだけじゃないかな(笑)」

-苦労された監督は?-

「今井(正)さん。ものすごいいじめられましたね。男の人のことは叱らないで、女にだけは厳しいの。三國連太郎、森雅之、金子信雄、この三人は何をやってもスパスパ通るわけですよ。だけど、私のところに来るとカメラが止まっちゃうのね。

だから『待って』というセリフひとつで『待って』事件が起きちゃったわけですよ。1日に何回言わされたかしら?『待って』『待って』って…。

『もう一回』『もう一回』って、午前中だけで100回ぐらいは言わされたんじゃないかしら。そして午後も100回くらい言わされて、それで1週間撮影がストップ。『待って』事件ね。もう参っちゃいましたよ。もう何が良いんだかわかんないわけ。それで、『今より3つ前の“待って”が良かった』なんて言うの。すごく意地が悪いんですよね」

-それだけやると、もうわからなくなっちゃいますよね-

「そうですよ。『待って』事件は、金子信雄さんが私に脇差を突き付けて、『今ここで自分の言うことを聞くかどうか』っていうところなんだけど、私ができないから何回も何回も中腰にならなきゃいけなかったのね。

それで『ネコちゃん、助けて。もう僕は腰が痛くなっちゃったよ』って言われちゃったの。何回も何回も立ち上がっているからね。あれは色々な意味で忘れられない映画ですね」

-『夜の鼓』(1958年)は本当に大変だったみたいですね-

「これは参勤交代で夫(三國連太郎)の留守中にその妻(有馬稲子)が起こした不倫事件が引き起こす悲劇ですけど、連ちゃんがテストから本気で殴るから顔が腫れちゃって、それで何回目かにやっと本番が済んでやれやれと思ったら、監督が『落ち着いたらもう一回いこうか』って言ったわけですよ。

それで、もう一回殴られることになっちゃったんだけど、あんまり何回も殴られていたから顔が2センチぐらい腫れちゃってね。布で氷を包んで顔を冷やしたんだけど、そんな急に腫れは引きませんよ。2時間くらいかかっちゃったんじゃないかしら。

それで何とか、まあこれだったらわからないというくらい腫れが引いたところでまたやったんですけどね。連ちゃんは初めてのテストのときから本気でぶってきましたからね。だから『連ちゃん、テストではぶたないでよ。この監督何回やらされるかわからないから』って言うと、連ちゃんは『ああ、ごめんごめん』って言うのよ。

それなのに2回目のテストのときにまた本気で殴るの。それでまた『連ちゃん、言ったでしょう?たたかないでよ』って言うと、『ごめん、ごめん。気をつける』って言うんだけど、また本気で殴るの。連ちゃんっていう人は、もう芝居になるとわからなくなっちゃうのね。夢中になっちゃうの。良い役者でしたけどね」

-監督は何もおっしゃらないんですか-

「遠くから見ているから本当に殴っているのかどうかわからないのよ。それで、最後の本番前に『連ちゃん、今度は本番だから、本当にしっかりやってください』って言ったのよ。それまでにもさんざん私のことをたたいていたのに『やってください』じゃないって(笑)。1回に3、4回たたかれて、30回ぐらいテストをやったんだから、すごい数ですよ」

◇

撮影時の記憶が今でもハッキリ浮かぶという。小津作品をはじめ、今も多くの人を魅了する作品に出演してきた有馬さん。次回は有名監督との禁断の愛、そして萬屋錦之介(中村錦之助)さんとの結婚、舞台女優として歩むきっかけについて紹介。(津島令子)

※『有馬稲子 わが愛と残酷の映画史』

筑摩書房

著者:有馬稲子 樋口尚文

※『一人語り はなれ瞽女おりん』

10月26日(土)

「水上文学と竹人形文楽の里 若州一滴文庫」(福井県大飯郡おおい町岡田)にて上演

出演:有馬稲子