風祭ゆき、ロマンポルノの撮影はアクション映画さながら。切り傷や打撲も「現場は戦場のような感じでした」

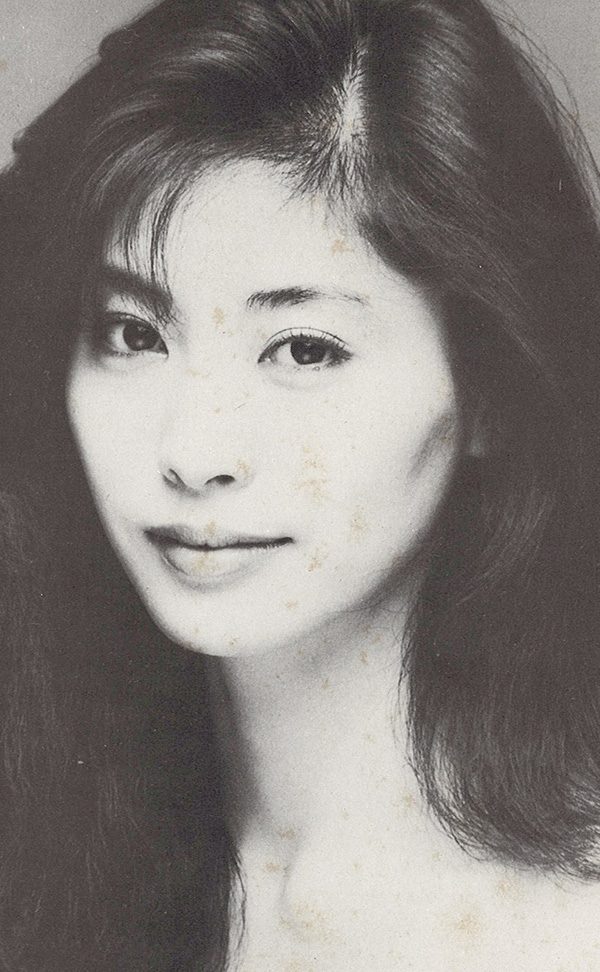

「吉田さより」名義でドラマや映画に出演し、1979年に青春の記念のつもりで撮った『週刊プレイボーイ』(集英社)のセミヌードグラビアがきっかけで、映画『聖女地獄絵図』(佐野日出夫監督)に主演。1980年に改名し、日活ロマンポルノ映画『赤い通り雨』(小原宏裕監督)に主演した風祭ゆきさん。

以降、『ズーム・アップ 暴行白書』(藤井克彦監督)、『女教師 汚れた放課後』(根岸吉太郎監督)など多くのロマンポルノ映画に主演。スレンダーな肢体と端正な美貌で人気を博し、日活ロマンポルノの黄金期を支える存在に。

◆はじめての濡れ場シーンは「もうやるっきゃない!」

スチール写真はともかく“動くヌード“に関しては抵抗感があったと話す風祭さんだが、当時所属していた事務所の社長の兄・大島渚監督に「役者なんて肉体労働者なんだから。どれだけやったって肉体労働なんだから頭で考えるよりやったほうがいい。体操だと思ってイチニイチニってやってりゃいいんだよ」と言われて出演することにしたという。

「最初に出た東映の『聖女地獄絵図』は、それこそ合宿所というか、温泉センターのようなところに少人数ですけど全員泊まり込みで、5日間で全部撮っちゃうんですよ。家に帰れない、そんな感じでしたから、もう覚悟を決めるしかないんですよね」

-抵抗感はありました?-

「それはやっぱりありました。だから目がつり上がっていたと思うんですけど、『やるっきゃない』という感じで(笑)。ただ、どうしていいかわからない。“前貼り“の作り方もわからなかったくらいですからね。なかなか上手にできなくて。最後の砦(とりで)の“前貼り“というものをどうしたらいいのか…それは忘れられない思い出ですね。

助監督さんにガーゼと粘着テープと裁ちばさみを渡されたんですけど、どうすればいいのかぜんぜんわからなくて、とりあえず隠せばいいのだろうと思って、パンティーと同じくらいの大きさで作っちゃったんですよ。それで後ろは粘着テープでバッテンにして」

-監督も驚いたでしょうね-

「そう。監督もびっくりして、ピンクの女優さんたちは何本も撮っていて慣れているし、上手に作っていると思うんですけど、それはいくらはじめてと言ってもね。でもなんとか必死で画は撮ったんですけど、やっぱり1番つらかったのは声。

アフレコ(アフター・レコーディング)なんですよね。大人の濡れ場シーンみたいなところはどうしたらいいかわからなくて、どうやってもできなかったんです。

それで、『ちょっとほかの人がやるのを見てなさい』って言われて見ていたんだけど、それでもぜんぜんわからないので、『じゃあ、みんなもう休憩していいからお昼に行って』と言って、ほかの出演者の方みんなに休憩に行ってもらって。

『じゃあ僕が教えるというか、指揮をするから、その通りに声を上げたり下げたりして。暗いのと明るいのとどっちがいい? 映像があるのとないのとどっちがいい?』って言われたので、『映像はなくていいので、暗くしてください』と言って、録音室のマイクの前で監督の手の動きに合わせて『あーん、あーっ』って(笑)。

何とか必死で録ったのが最初で、何回かやりましたけど、それ以上のことはもう無理って、監督も。私は負けず嫌いだから泣きはしないんですけど、でも、どうしていいかわからないのと悔しいのとで、泣く寸前というか、歯ぎしりしながらやりました(笑)。それも忘れられないですね」

-完成した作品をご覧になったときはどうでした?-

「こういう風になるんだって。それで皆さんを見て上手だなぁと思いました。ああいう風にやるんだって。自分の下手さがちょっと恥ずかしいというか、お客さんに申し訳ないと思いました(笑)」

◆ロマンポルノの撮影現場はアクション映画さながら

『聖女地獄絵図』に主演したことで、その前から出演をオファーされていた日活ロマンポルノを断る理由がなくなったという風祭さんは、映画『赤い通り雨』に主演することに。

「日活の最初の『赤い通り雨』というのは、相手役が若い子だったので、私がリードしなきゃいけなくて。年上で自分が主導権をもつようなシーンになってくると、そういうときに私が『いやだな、恥ずかしいな』って思うと、相手に伝染するんですよね。

やっぱり若い子だし、男の子だって恥ずかしいわけだから。『そうか。私が恥ずかしいとか思っちゃいけないんだなぁ』って思って。それで、日活はスタッフも人数が多くて、照明さんはものすごく重たい昔ながらの機材をセッティングして本当に必死で当ててくれるんですよね。

それで照明が当たったときって、ホワーッとあったかくて『気持ちいい』って思って、『これが主役ってことなのね』って。

これはもう皆さんがこれだけ必死になってやってくれているのに、私が恥ずかしいだのいやだのなんて言っていられないなと思って覚悟が決まったというか。東映のときよりも違う意味で1本の作品を背負う責任感というか、そういうのを感じたというところですね」

-『赤い通り雨』である兄弟にレイプされて、その兄は本気で風祭さん演じる悠子のことが好きになって-

「そうですね。それで最後は驚きの展開で、おもしろかったです」

-『ズームアップ 暴行白書』などは相手が複数になるので大変だったのでは?-

「ひっかき傷とかいっぱいありました。あちこちぶつけたりね。小さい切り傷や打撲とかで近所の外科に行っていたら、『こんなのばかりだね』って言われたぐらい(笑)」

-もちろん段取りもあると思いますが-

「だめですよね。段取り通りにはいかないです。だって、『段取りね』って言っているのに、本番並みに力を入れて向かって来ちゃったり、『妻たちの性体験 夫の眼の前で、今…』という作品でも集団でレイプシーンがあったんだけど、こうやってと言っているのに、爪が立っちゃったりとかするし。

日活もあの当時は、ああいう映画はみんなサイレントでアフレコだから声は入ってないので、監督はカメラの横で、『そっちはもっと激しくやれ』とか、『右側が空いているぞ』とか叫ぶんですね。それを聞こえなかったような感じで『はい、わかりました』とか言いながら、『痛いよ、力が入ってる』とか、『それ違うじゃない!』とか、いろいろ戦いながらやっていました(笑)。

それでカメラマンの横で助監督が『前貼り見えた』とか、『腰ひねって』とかいろいろな指示を飛ばして来るし、現場は戦場のような感じでした。本当に肉体労働でしたね(笑)」

-あれだけ激しいシーンが多いと大変ですよね-

「大変でした。『赤い通り雨』のときには、車に押し込められるシーンで、『ちょっと軽くやってみよう』って段取りをやっていたんですね。

助監督が私と男優さんに『(風祭さんは)1回逃げようとしてカメラに顔が見えるように車から顔を出してください。それから頭を下げるから、そうしたら引っ張ってね』と言ったのに、いきなり引っ張られて顔をぶつけちゃって『痛い!』ってなったんだけど、見る見るうちに顔が腫れちゃって。

若い子は本当に力が入っちゃう。力を抜いてとかスローモーションというのが慣れていないからできないんですよね。そのときには顔が腫れちゃったので『きょうは腫れてない側だけ撮るから、明日病院に行って来て』って言われて、腫れが引くまで反対側だけ撮ってくれていました」

-大変でしたね。今の時代だと修正もできますけど、当時はまだできなかったですからね。それでずっとアフレコで?-

「そうです。アフレコが本当にイヤでした。『いやだ、いやだと言っていても、そのうち良くなってくるという演技をしろ』って言うんですけど、『何言ってるの? そんなことあるわけないじゃない!』って思いながらやっていました」

◆9歳下の弟さんが強い味方に

-お父さまはロマンポルノ作品に出たことについては?-

「グラビアまでは、まだ何とかきれいに撮ってくれたので大丈夫だったんですけど、最初の東映のときは、かなりショックだったみたいです。

そうしたら、弟が珍しく説得してくれて。『そういう仕事をね、しろといった段階で、こういうことも覚悟していたんでしょう? こういうのも含まれているでしょう、女優っていうのは。今さら言ってもだめでしょう』って言ってくれたっていうんですよ。9歳離れているんですけど、ずいぶんとしっかりしたことを言ってくれたものだなぁって思いました」

風祭さんは、日活ロマンポルノ作品と並行して映画『セーラー服と機関銃』(相米慎二監督)やテレビにも出演。『セーラー服と機関銃』の撮影ではかなり苦労したという。

-次から次とロマンポルノ作品が続きましたが、並行して一般の映画やドラマにも出演されていました-

「そうですね。ありがたいことに。『セーラー服と機関銃』は、『赤い通り雨』の翌年くらいで、ほぼ同時期でした。『ニッポン警視庁の恥と言われた二人組 刑事珍道中』(斎藤光正監督)も角川映画で、角川さんにずいぶん出させていただいて。

父はそれで納得したようですけど、『セーラー服と機関銃』で私が最初に出てくるシーンは、ジーンズのつなぎで髪はソバージュの変な人、不良っぽい感じで登場するじゃないですか。

テレビで放送されたときにそれを見て、父は『こんな娘に育てた覚えはない!』って言ってテレビを切っちゃったんですって。『そのあとがいいのよ。ちゃんと活躍するんだから見てよ』って言ったんだけど(笑)。

うちは母も似たようなもので、時代劇などにゲストで出ると、だいたい死んじゃうじゃないですか。それで私が役で死ぬと『さよりちゃんが死んじゃった』って泣くんですよ。『死んでない、ここにいるから』って(笑)」

-『セーラー服と機関銃』の現場はいかがでした?-

「早朝から何時間にも及ぶリハーサルが特徴で、何回も何回もやるんですけど、監督は『違う』とか『逆』くらいしか言ってくれないんですね。何が違うのか、何が逆なのかわからなくて苦労しました。1シーン1カットの長回しが基本でしたしね」

-薬師丸ひろ子さんの印象は?-

「最初の出会いのシーンから胸の中の熱いもの、熱の塊を秘めていたすごい女優さんでしたね。すごいなと思ったのは、『カ・イ・カ・ン』というセリフのシーン。撮影しているときに破裂した瓶のかけらが当たって顔が切れたんだけど、ものともせず根性のあるお芝居を続けていてすごい女優魂だなあって思いました。

出来上がったものをみると緻密にできていて、すごい映画。あの作品に出られて本当に幸運だったと思います」

2003年にはクエンティン・タランティーノ監督の『キル・ビル』にも出演。次回後編では『キル・ビル』の撮影裏話、2022年1月7日に公開される映画『弟とアンドロイドと僕』(阪本順治監督)の撮影エピソードも紹介。(津島令子)

©2020『弟とアンドロイドと僕』FILM PARTNERS

※映画『弟とアンドロイドと僕』

2022年1月7日(金)よりKino cinema横浜みなとみらいほか全国順次公開

監督:阪本順治

配給:キノシネマ

出演:豊川悦司 安藤政信 風祭ゆき 本田博太郎 片山夕希 吉澤健 ほか

孤独なロボット工学者・桐生薫(豊川悦司)は、子どもの頃からずっと、自分が存在している実感がないまま生きてきた。そんな不安を打ち消すため、「もう一人の“僕”」として、自分そっくりのアンドロイド開発に没頭していた。そんなとき、ずっと会っていなかった異母兄弟の弟(安藤政信)が現われ、平穏な生活が脅かされることに…。