風祭ゆき、80年代に日活ロマンポルノ黄金期を支える存在に。最初は「無理です、無理です。絶対に無理です」

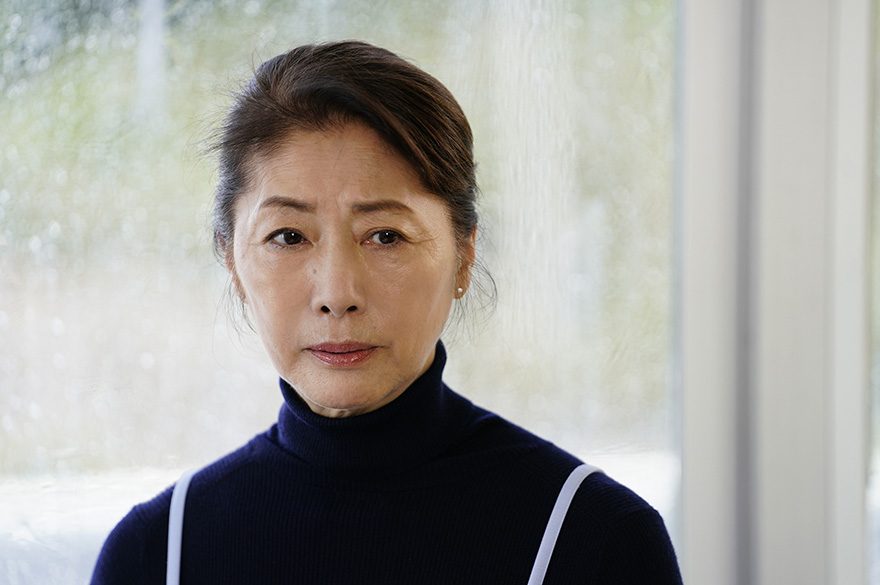

1973年に「吉田さより」名義で『非情のライセンス』(テレビ朝日系)で女優デビューし、『江戸の旋風IV』(フジテレビ系)や映画『竹山ひとり旅』(新藤兼人監督)などドラマ、映画に出演。1980年に改名し、日活ロマンポルノの黄金期を支え、スレンダーな肢体と端正な美貌で人気を博した風祭ゆきさん。

ロマンポルノと並行して映画『セーラー服と機関銃』(相米慎二監督)、『十階のモスキート』(崔洋一監督)をはじめ、多くの映画、ドラマに出演。2003年にハリウッド映画『キル・ビル』(クエンティン・タランティーノ監督)に出演して話題に。2022年1月7日(金)には映画『弟とアンドロイドと僕』(阪本順治監督)の公開が控えている風祭ゆきさんにインタビュー。

3歳

◆生まれた瞬間からカメラマンの父親のモデルに

小さい頃から人前に出ることが好きだったという風祭さん。4歳のときに日比谷公会堂ではじめてバレエ『白鳥の湖』を見て以来、習いたくてしょうがなかったと話す。

「バレエが習いたくて、毎日クルクル回って『バレエ、バレエ』と言っていたんですけど、『幼稚園に入ったらね、小学校に入ったらね、中学校に入ったらね』って、どんどん引き延ばされて、とうとうバレエは習わせてもらえなかったんですけど、小学校に入ったときにピアノは習わせてもらいました。

両親と叔母が音楽好きで、都民合唱団に入っていて、家にいると年中歌を歌ったり、叔母はグループでオペレッタの公演をやったりしていたので、小さい頃からそれを見たりしていました」

-お父さまはカメラマンだったそうですね-

「はい。父はカメラマンだったので、生まれたときから年中モデルというか、自意識がないうちから写真を撮られていまして、うちは写真はアルバムというのがほぼなくて、キャビネ判の印画紙に焼いた写真を全部箱に入れて積んであるんです。大きな四つ切りサイズとかで。父がそういうのが好きだったみたいで」

-ご両親も音楽好きということで声楽のほうへ?-

「音楽は好きだったんですけれども、高校が受験校に行ってしまったので大変でした(笑)。テニスばかりやっていたら、受験校だから周りがすごい人ばかり、『こりゃあダメだ』と思ったので、東大にない学部を受けようと思って音大にしたんです。

だから全然才能がどうとかということではなく、近所にオペラ歌手の人がいて、うちの父のお店のお客さんだったので、声楽のレッスンをしてもらいに行きはじめたんです。それで音楽の授業の実技テストのときにシューベルトの『野ばら』を1人ずつ歌ったら音楽の先生が『きれいな声ですね』と言ってくれたので、それだけが励みで、『じゃあ、ちょっとやってみるか』って(笑)。

すごく無謀な企みだったと思うんですけれども。芸大は3回受けて、その間に武蔵野音大を受けていて。芸大(東京芸術大学)と学芸大(東京学芸大学)と私立も受けて。学芸大と芸大を受けるためには国立なので、一応教授に習いに行ったりしていたから父はレッスン代が大変だったと思います。結局20歳のときに武蔵野音大に入りました」

-そのときはオペラ歌手を目指していたのですか-

「はい。オペラ歌手になるのが夢だったんですけれども、結局からだが小さかったし痩せていたから、大きな声量を出すためには、身長が伸びないんだったら体積を増やすしかないので、太らなきゃ無理みたいなことを散々言われました。でも、なかなかそう簡単に太れるものでもないし、当時はね。今は大丈夫ですけど(笑)」

※風祭ゆきプロフィル

1953年8月15日生まれ。東京都出身。1973年、『非情のライセンス』で芸能界デビュー(吉田さより名義)。1977年、『竹山ひとり旅』で映画デビュー。1979年『週刊プレイボーイ』(集英社)のグラビアに登場。1980年、風祭ゆきに改名。日活ロマンポルノ作品『赤い通り雨』(小原宏裕監督)に主演し、『女教師 汚れた放課後』(根岸吉太郎監督)など多くのにっかつ作品に主演。映画『ゼウスの法廷』(高橋玄監督)、映画『岬の兄妹』(片山慎三監督)、『波の盆』(日本テレビ系)、舞台『OH! MY GOD!』など多くの映画、ドラマ、舞台に出演。映画『弟とアンドロイドと僕』が2022年1月7日に公開予定。

©2020『弟とアンドロイドと僕』FILM PARTNERS

◆ドラマ『非情のライセンス』で芸能界デビュー

1973年、武蔵野音楽大学に在学中、風祭さんは天知茂さん主演の『非情のライセンス』でドラマデビューすることに。

-芸能界に入るきっかけは?-

「父の友人が不思議なおじさんを紹介してくれて。日米親善のための短編映画を作って、それをもってアメリカを回って帰ってきたら、芸能界で引っ張りだこになるから、そういう女の子を探していると言われて、父が乗り気になっちゃって(笑)。父は、私が子どもの頃からやらせたいという思いがあったみたいで」

その不思議なおじさんがテレビ局のプロデューサーにも紹介してくれて、『バレエも日本舞踊も習いに行きなさい。レッスン代は出してあげるから』と言って、宣材写真を撮ってくれたりしたんですけど、そのおじさんがどういう人なのかよくわからなくて」

-ちょっと怖くないですか-

「そうですよね。それでちょっと心配になって、父と一緒にそのおじさんに紹介されたテレビ局のプロデューサーにどういう人なのか聞きに行ったら、そのプロデューサーも知り合いの方の紹介で直接は知らないというんですよ。

それで、そのプロデューサーが、『こういう業界に入ったとしても基礎をちゃんとやっておかないとすぐにだめになっちゃうからと、演劇のワークショップ、教室をやるから来ればいいんじゃない?』って言ってくれたんですね。

三島由紀夫さんが関わっていた劇団で、すでに解散していた『浪漫劇場』にいた若い演出家が何人か、週に1、2回、『浪漫劇場』のテキストを使って教えてくれたんですよね。『ういろう売り』からはじまり、早口言葉とかいろいろ教えていただいて。

それで何もわからないまま『非情のライセンス』というドラマに出していただいて、ガチガチだったんですけど、その後、3か月ぐらいかな。準レギュラーみたいな形で、みんなが毎日来てくれる小料理屋の女の子で出させていただいて」

-レッスンがあってドラマの仕事もされながら大学もだと結構大変だったのでは?-

「そんなにいっぱい出番があるわけではないので。その頃は携帯もなかったので、ポケットベル。東映の演技部から家に電話があったら、父がポケベルで私を呼び出して、それで私が電話をかけて、明日の撮影は何時からとか、なんとなくドキドキしながら過ごしていました(笑)」

-そのときは将来女優にと考えていました?-

「なんとなく思っていたかな? 映画『砂の器』(野村芳太郎監督)がちょうど公開中で、ワークショップの仲間に勧められて観に行ってものすごく感動したんです。加藤嘉さんと息子、あの父子がものすごい熱演なさっていて、『俳優ってあんなに人を感動させることができるんだ、すごいお仕事だなあ。そういうことだったら私もそういう人になりたい』って、そのときに思いました」

-新藤兼人監督の『竹山ひとり旅』で映画デビューすることになったのは?-

「左幸子さんが監督をする作品の主人公を募集しているということで応募して、結局落ちたんですけど、そのときのスタッフが大島渚プロのスタッフをやっている方たちで、大島渚さんの妹でプロダクションの社長の瑛子さんを紹介してくれたんですね。

そうしたら、『人手が足りないから若い子を売り出すとかできないけど、ちょっと紹介したいから』と言って、大島プロから新藤兼人さんの事務所の『近代映協』まで、赤坂の街を一緒に歩いて行って紹介してくださって。

そのあとすぐ『瑛子ちゃんの紹介なら』ということで、『竹山ひとり旅』の役をいただいてすごくうれしかったです。大資本の映画ではないけれども、手作りの映画というのをそこで体験させてもらって、今思うとすごいことだったなあと思います」

-現場はいかがでした?-

「監督はすごく優しいし、林隆三さんが本当に体当たりでやってらして、乙羽(信子)さんも倍賞美津子さんもすごく優しくて、その3人が映画のそのものの感じでした。

『1日早く現場に来なさい』と言われて行ったら、盲学校の見学をさせてくれて、目が見えないとどうやるのか見てらっしゃいと言われて。

映画って、そうやって一つひとつ作っていくんだなあって。それと感動したのは、盲学校に行って帰って来て翌日から撮影というときに、『東京から現像したフィルムが届いたから、夕食後ラッシュやります』って。

その当時ラッシュという言葉も知らなかったんですけど、スクリーンなんてないじゃないですか。本当に共同生活の合宿所みたいなところですから。そこにシーツをはがして壁に貼って、そのシワの寄っているシーツに何日か分のシーンを映してみんなで見るんです。

それまで撮ってきた分を初日から私は見せてもらえて、『すごいなあ』と思って。みんなああだこうだ言いながら、本当に手作りというか、それがすべてじゃないというのはなんとなくわかったんだけど、『いいなあ、こうやってみんなで力を合わせて作っていくのってすごいなあ。私ってラッキーだな』って思いました」

20歳

◆グアム島でのグラビア撮影、脱がせるのがうまくて…

1979年、風祭さんは、ワークショップの関係者に紹介された広告会社の方に勧められ、青春の記念に『週刊プレイボーイ』のグラビア撮影をすることに。

「『グラビアやらない? プレイボーイ。グアムに連れて行ってくれるよ。お母さんもマネジャー代わりに連れて行ってもらえるように頼んであげるからさ、行っておいでよ』って言われて(笑)。それで、ちゃんと上を着ていて大丈夫だからという話で」

-セミヌードということですか?-

「最初はね。上は一応着ていたんですけど、『上に着る物を買ってきていいよ。好きな水着を買ってらっしゃい。あとでちゃんと払うから』って言われたので、好きな水着と上に羽織る服を買って行ったんですけど、やっぱり上手に『いいね。ちょっと肩を出してみようか。いいね。きれいだ。可愛いね』とか言われて(笑)。結局バストトップは少し写って。

ココス島という何もない離れ小島で、ただ白い砂だけというところに船で行って撮っていたんですけど、誰もいないんですよ。カメラマンと編集の人と私と母がいて、母はどうしていいかわからないから日傘をさして海の彼方(かなた)を見ていましたね(笑)」

-お父さまは何かおっしゃっていました?-

「血圧が上がったって言っていました(笑)。具合が悪くなって寝込んだって」

◆日活ロマンポルノへのきっかけは、大島渚監督の「役者は…」

-『週刊プレイボーイ』のグラビアがきっかけで日活ロマンポルノからオファーが?-

「その当時は大島渚さんの妹の瑛子さんの事務所に移っていて、『こういうお話が来たわよ』って。日活さんも、誰か良い子がいないか、常に『平凡パンチ』(マガジンハウス)と『週刊プレイボーイ』を見ていたみたいで声をかけてくださったんですけど、スチールはちょっと角度を変えてとか、きれいに見せることができるけど、動いて、それも奥手だったので、濡れ場のシーンを人前では絶対にできないと思って、『無理です、無理です。絶対に無理です』って。

そうしたら、それから半年くらい経ったころ、若松孝二さんの事務所の監督が、東映系のピンク映画のお話を下さったんですね。『台本が来ているからちょっと読んでみたら?』って社長の大島瑛子さんがいうから、断ろうと思って事務所に行ったんですけど、『とにかく読みなさい』と言われて台本を渡されて。

たまたま大島(渚)さんが事務所にいらしていて、『絶対やったほうがいい。ああいう仕事というのは、役者がいかに肉体労働者であるかということを実感する、その最たるものなんだから。

“鶏口(けいこう)となるも牛後(ぎゅうご)となるなかれ”ですよ。役者なんて肉体労働者なんだから。どれだけやったって肉体労働なんだから頭で考えるよりやったほうがいい。体操だと思ってイチニイチニってやってりゃいいんだよ』って言われて、すごい納得したんですよ。さすが大島さんだなって(笑)。

大島さんと若松孝二さんが仲良かったりとかいろいろあったので、佐野(日出夫)くんがやるんだったらいいよ、頑張りなさい。僕ちゃんと見に行くからね』って。それで『聖女地獄絵図』に出ることに」

-撮影はいかがでした?-

「はじめてなのに、股間を隠すための『前貼り』をいきなり作らされて大変でした(笑)。助監督さんにガーゼと粘着テープとはさみを渡されたんですけど、どうすればいいのか全然わからなくて、とりあえず隠せばいいのだろうと思って、パンティーと同じくらいの大きさで作っちゃったんですよ。それで後ろは粘着テープでバッテンにして。

そうしたら監督が、『この前貼りは誰が教えたんだ?』って、こっぴどく怒られました(笑)。スタッフもみんな男性だったので、恥ずかしかったんでしょうね」

-日活ロマンポルノの前に東映で出てらしたんですね-

「はい。それもやっぱりレイプものだったんですけど(笑)。だから、わりと『いやだ、いやだ』というのが基本で。画を撮る段階では、いやなものはいやだと思ってやっていれば、なんとかできたんですけど。

でもそれを見て日活さんが、『ずるいじゃないの。あんなに言ったのに断っておいて。あんまりでしょう?』って、怒られちゃったというか、怒らせちゃって」

-先に声をかけていたのにということでしょうね-

「そう。1本だけのつもりが、断る理由がなくなっちゃって(笑)。それで日活ロマンポルノの『赤い通り雨』に出ることになりました」

『赤い通り雨』に主演した風祭さんは、スレンダーな肢体と端正な美貌で注目を集め、次々と主演し、日活ロマンポルノの黄金期を支える存在に。次回はロマンポルノの撮影裏話やエピソードも紹介。(津島令子)

©2020『弟とアンドロイドと僕』FILM PARTNERS

※映画『弟とアンドロイドと僕』

2022年1月7日(金)よりKino cinema横浜みなとみらいほか全国順次公開

監督:阪本順治

配給:キノシネマ

出演:豊川悦司 安藤政信 風祭ゆき 本田博太郎 片山夕希 吉澤健 ほか

孤独なロボット工学者・桐生薫(豊川悦司)は、子どもの頃からずっと、自分が存在している実感がないまま生きてきた。そんな不安を打ち消すため、「もう一人の“僕”」として、自分そっくりのアンドロイド開発に没頭していた。そんなとき、ずっと会っていなかった異母兄弟の弟(安藤政信)が現われ、平穏な生活が脅かされることに…。