俳優・小倉一郎、小学校1年生でひとり上京。相次ぐ身内の不幸を乗り越え“芸能生活60周年”

“ナイーブな美青年”として注目を集め、ドラマ『俺たちの朝』(日本テレビ系)や映画『股旅』(市川崑監督)をはじめ、多くのテレビ、映画に出演してきた小倉一郎さん。

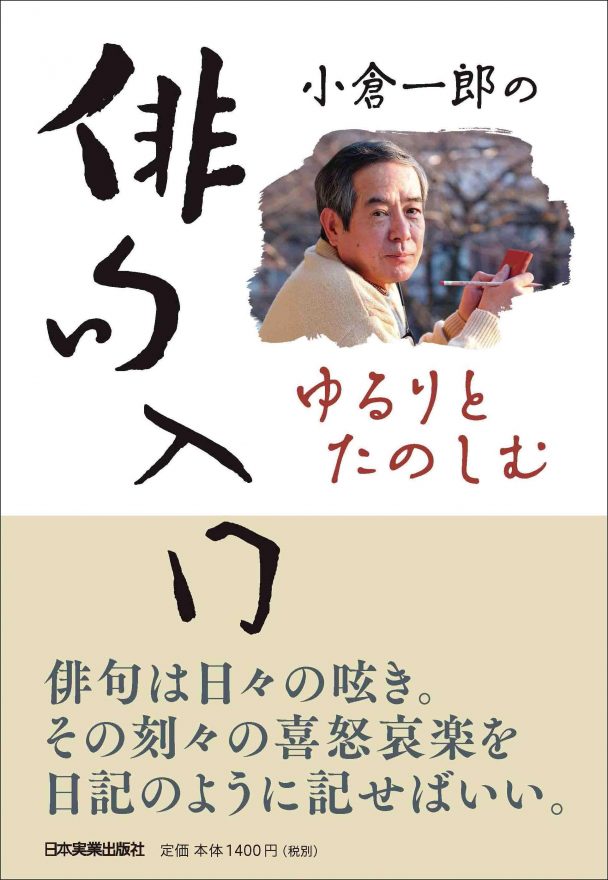

俳優としてだけでなく、作詞作曲も手がけ、蒼蛙(そうあ)という俳号を持ち、『ひるまえほっと』(NHK)では「ひるまえ俳句茶房」コーナーを担当。『小倉一郎のゆるりとたのしむ俳句入門』を出版し、俳人としても注目を集めている。2017年、40年のときを経て、最初に結婚の約束を交わしていた一般女性・まきさんと4度目の結婚をしたことも話題に。2019年には、仲雅美さん、江藤潤さん、三ツ木清隆さんと「フォネオリゾーン」を結成し、歌手デビューもはたすなど幅広い分野で活躍している小倉一郎さんにインタビュー。

(C)石原プロモーション 映画『敗れざるもの』(1964年)石原裕次郎さんと

◆小学校1年生の春、たった一人で上京

小倉さんは4人兄姉の末っ子として生まれたが、生まれる前に4歳年上の双子の兄2人が事故で帰らぬ人になり、生後1週間で母が亡くなる。2歳年上の姉も18歳という若さで脳腫瘍で亡くなり、父親は小倉さんが33歳のときに交通事故で亡くなったという。

「母が亡くなったのは、僕が生まれて1週間ですからまったく記憶がないんですけど、父が結核で東京の病院に入院しなければいけないというので、身重なのに母が付いて来ちゃったんですね。

母が亡くなって父は入院していたので、父の一番上のお姉さんが僕の面倒を見てくれることになりました。そのとき叔母はもう51歳。

叔母は鹿児島県の甑島(こしきじま)で暮らしていて、旦那さんを10年間看病して看取(みと)って半年後だったそうです。

この人が東京に飛んできて、僕を連れて帰って育ててくれたんです。でも、普通の母親のように育ててくれているし、怒られているし、実の母が1週間で亡くなったことも聞いていたので、別に何の問題もなく『お母さん』って呼んでいましたね」

-双子のお兄さんもいらしたそうですね-

「はい。4歳上で2歳のときに亡くなっているので、僕が生まれる前でしたけど、船着き場で海に落ちて2人とも亡くなったそうです。

金太郎のよだれ掛けをしている写真があるんですけど、とても可愛い顔をしていました。だから、本当なら僕は三男になるんですけど、一郎という名前になったそうです」

甑島には親族も暮らしていたのに加え、島民がみんな家族のような生活を送っていた小倉さんが小学校1年生の夏、東京の大学に通っていた従姉妹(育ての母である叔母様の長女)が学生結婚をすることになることがきっかけで、上京することになったという。

「叔母が東京に飛んで行ったら、従姉妹の旦那さんになる人が叔母に『一緒に暮らしましょう』って言ってくれたんですって。

それで、私のところに、『イチロウコイ』という電報がきたんですよ。それで、島にいる遠い親戚とか、島のみんなが親戚みたいなものなんですけど、船の切符と、船をおりてから西鹿児島駅(現・鹿児島中央駅)までの切符を用意してくれました。

それでお金もくれて、西鹿児島駅で東京行きの夜行寝台の切符を自分で買ったんだと思います。島を出てから東京まで二晩くらいかかったんじゃないですかね。小学校1年で汽車ぽっぽに乗って一人で上京したんです」

-まだ小さいのによく一人で東京まで来られましたね-

「そうですね。途中の駅で窓を開けて駅弁を買うんですけど、フルーツも売っていて、前の席に座っていたおじさんが『坊や、ぶどう食うか?』って買ってくれたりして。

夜行寝台ですから、夜になると座席がベッドになって、僕は上段だったんです。夜目覚めて外を見たら、すごいネオンでビックリしました。島にはネオンなんてないですからね(笑)。

それで東京に着いたら、姉と従姉妹のお姉さんと母が迎えに来てくれて、夜遅かったからタクシーで中野の家まで行ったんですよね。

そのとき、カーラジオで流れていた『スリーピー・ラグーン』という曲をいまだに覚えているんですけど、寺内タケシさんのLPを買ったらその曲が入っていてね。その曲がはじめて聞いた洋楽でした。

それと、ぶどう買ってくれたおじさんが、テレビに映ったんですよ。曽根史郎さんという方で『若いお巡りさん』という歌を歌っていた歌手だったんですね。

テレビを見てビックリして、『お母さん、お母さん、この人がぶどう買ってくれたんだよ』って(笑)。

子どものときの記憶って、そういうはじめての体験、汽車に乗ったりタクシーに乗ったりというのが強烈だったんでしょうね」

※小倉一郎プロフィル

1951年10月29日生まれ。東京都出身。9歳から子役エキストラとして活動をはじめ、1964年、映画『敗れざるもの』(松尾昭典監督)で本格デビュー。ドラマ『それぞれの秋』(TBS系)、『俺たちの朝』(日本テレビ系)、『エール』(NHK)、映画『股旅』、『仁義なき戦い 頂上作戦』(深作欣二監督)など、出演映画は110本を超え、330本以上のドラマに出演。蒼蛙(そうあ)という俳号で俳人としても活躍。作詞作曲、ギター演奏、篆刻(てんこく=書画などに使うハンコを作ること)、墨絵などマルチな才能を発揮。2019年「フォネオリゾーン」を結成し、歌手デビューもはたし、今年芸能生活60周年を迎えた。

◆梅宮辰夫さんの勧めでエキストラから俳優へ

小学校1年生から東京で暮らしはじめた小倉さんは、母親の友人の紹介で東映大泉撮影所に行くことに。

「チャンバラ映画が大好きでよく見に行っていて、よくチャンバラごっこをして遊んでいたんです。そうしたら、母の友だちが『この子俳優にしなさいよ。紹介状を書いてあげるから、それをもって東映に行きなさい』って。

それでしばらくしてから母と大泉学園の東映に二人で行きました。それで守衛さんに演技課というところに連れていかれたら、男の人がひとりきて『坊や、おいで』って、いきなりかつらの部屋へ連れて行かれて。

それで、ありもののかつらを頭にのっけられて、それから衣装部屋に連れていかれて、汚い衣装を着せられてセットに連れていかれて(笑)。

それは芝居小屋で舞台があって、そこで水芸(扇子から水が出る)の観客をやることに。『坊や、この人がお父さん、この人がお母さんだからね』って。

それで水芸を見ているとチャンバラがはじまるから、『キャーッ』て言って逃げるという、それだけなんですけどね(笑)」

-行ったその日からいきなりですか?-

「そうです。それで、大人が500円、子どもは300円、日当をくれるわけ。

それで電話番号を教えろと言うんだけど、うちには電話がないから近所の油屋さんの電話番号を教えたんですよ。そうしたらその油屋さんに毎日のように電話がかかってきて、『明日8時に来い』とか。

だから小学校3年生から6年生までエキストラをやっていて、エキストラ最後の作品が内田吐夢監督の映画『飢餓海峡』。

16ミリという小さなカメラでフィルム自体が1センチ6ミリ。16ミリで撮って35ミリのフィルムに焼き付けて上映するから、スクリーンに映したときに粒子が荒れるわけですよね。

それで、下北半島の荒涼たる海とか、戦後の風景とかを映し出すために、わざと内田吐夢監督がやったんですよ。

クレーンの上の内田吐夢監督がものすごくカッコよくてね。外国人みたいな大きな人だったの。でも、僕が出たシーンはカットされたらしくて何回見ても出てきませんでしたけどね(笑)。

それがエキストラ最後で、そのときに梅宮辰夫さんが、『東映児童演劇研修所に申し込んでおいたから、お前さん、基礎から勉強していい俳優さんになりな』って。

東映児童演劇研修所というのは、東映映画のための子役養成所で、演技課の2階にあったんです。

一期生に風間杜夫さんとか本間千代子さん、松岡きっこさん、大川栄子さんなどがおられて、僕は5期生。同期には児島美ゆきがいました。

そこに梅宮さんが申し込んでくれたんですけど、試験があって、パントマイムで椅子を蹴飛ばすというのだったんです。

僕は本当に蹴ってしまって痛かったもんだから『痛い』って言っちゃって(笑)。これは落とされるなぁと思ったんだけど梅宮さんのおかげで何とか入れてもらえて(笑)。

それで、研修期間が2年あって、優秀な子は残して東映の児童劇団へということになるんです。劇団と言っても劇団公演をするのではなく、そこがマネージメントをしてくれるということなんですけどね」

◆石原裕次郎さん主演映画で本格デビュー

研修期間1年目、小倉さんは映画『敗れざるもの』に出演することに。病魔と闘う少年(小倉一郎)と、彼の家の運転手で暗い過去をもつ男・橋本(石原裕次郎)との心の触れ合いを描くこの映画で、小倉さんは脳腫瘍のため、中学2年生で亡くなる高村敏夫を演じている。

「のちに松尾(昭典)監督が、『稽古場の隅っこで膝頭を抱えて、今にも死にそうなボンがおったんや。それが小倉君やった』っておっしゃっていました(笑)」

-ちょうど役柄のイメージと合っていたということですか?-

「そうみたいです。それで板橋のはずれにある家から日活の撮影所で9時開始ということは、早めに撮影所に入って、衣装、メイクをしないといけないから、とても通うのがムリなので、監督の家に1か月半ぐらい居候させていただいたんです。

それで、毎晩、監督の奥さんと幼稚園に通っている娘さんが食事が終わって2階に上がった後、翌日撮るシーンを松尾監督と二人きりで食堂のテーブルをかたずけて稽古していました。

『子どもの芝居をするな!』とか『児童劇団の芝居をするな』って、毎日怒られて(笑)。それで毎朝、撮影所からお迎えのハイヤーが来て監督と僕が乗って、途中でカメラマンと照明の技師さんを乗せて撮影所に行っていました。

撮休もあるんだけど、家に帰っちゃうと緊張感が緩むなって、自分で思ったもんだから帰らないで、新婚ホヤホヤの宣伝部の方に泊めてもらったりして、1か月半くらい家に帰らずに」

-お母様は何かおっしゃいました?-

「何も。ただ僕が映画のラスト近くで死んでいくんですけど、そのシーンの撮影のときに、母をはじめて撮影所に呼んだんですよ。

僕は裕ちゃんって呼ばせてもらっていたんですけど、裕ちゃんに、『母です』って紹介したんですね。母は誰が見てもおばあさんなんだけど、裕ちゃんは『石原でございます』って、すごく丁寧に接してくださって」

-すてきな方でしたね。撮影で印象に残っていることは?-

「最後の死んじゃうシーンで、僕がつい寝ちゃったんですよ。それで、『あっ、いけない。寝ちゃった』って気づいたら、シーンとしているんです。

それで、目を開けていいものかどうかわからなかったんですけど、ソーッと目を開けたら、すぐ目の前に裕ちゃんの顔があるんですよ。カメラは僕の頭のすぐ上で、裕ちゃんの涙待ちだったんですよ。

僕が死んじゃった後、裕ちゃんがアップで『坊ちゃん、あんた偉かった。本当に偉かった』って言って涙をポタッて落とすんです。

それで、僕がソーッと目を開けたら裕ちゃんが、『小倉君、目を瞑れ。死んでるんだから』って(笑)。

慌てて目を瞑ったら、監督が『ヨーイ、ハイ!』って言って、裕ちゃんのセリフになって、『カット、OK、小倉君、お疲れ』って言ってくれて。そこで気が抜けちゃいましたね。『ああ、終わった』って」

-研修期間にいきなりの大抜擢(ばってき)で-

「大抜擢でしたね。監督と毎晩稽古して行っていたんですけど、『これはどういう気持ちで言っているんだ?』って聞かれるから答えると、『なってないじゃないか。そういう気持ちが出てないじゃないか』って怒られるんですよ(笑)。

とにかく何を言っても怒られるわけ、監督から。それで、本番の日にセットに行くと、テストの前に裕ちゃんが『小倉君、ちょっとセリフ合わせをしようか』って合わせてくれていました。

芝居に対しては、裕ちゃんは何も言わない。本当に紳士でしたね、裕ちゃんという人は。子どもの僕に対しても、一人の人間として対応してくれて」

-小倉さんはいきなり準主役という大役でしたが-

「オーディションがはじめてで、一応東映にいるわけだけど、日活という全然違う会社の作品。

オーディションも面接とかいっぱいあったんですよね。300人以上いたみたいです。

東映の教育映画だとか、そういうのにはチョイ役で出してもらったりはしていたんですけれども、出番が最後まであって、セリフも多くてというのははじめてでした。

それで、僕に決まった日は、石原プロの屋上で裕ちゃんにおんぶされたりとか、僕が裕ちゃんをおんぶしたりとか、いろんな写真を撮られて、その日の夕刊に出ていました」

-作品が完成してご覧になったときはいかがでした?-

「ちょうど13歳の誕生日で撮影所の試写室で見たんですけど、いい映画で感動しました。自分が出ているのに、完全に客になって見ていましたね」

-松尾監督とはその後もお仕事はされました?-

「はい。テレビドラマも撮られるようになって、僕を呼んでくださったんですけど、そこでも、『なんちゅう芝居すんのや』って怒られて(笑)。

高橋英樹さんの十津川警部シリーズでも怒られましたね。亀さん(亀井刑事役)がいかりや長介さん。

僕があまり怒られるからNGを10回くらい出したのかな? OKが出てから高橋さんといかりやさんに謝ったら、『1回ドツボにはまるとな、なかなかそこから出られないんだよな』って高橋さんがおっしゃって。

『とくに松尾先生だとな。俺もデビュー作が松尾先生なんだよ。だから松尾先生の前だと、蛇ににらまれた蛙状態になるんだ』って(笑)。

市原悦子さんの『西新宿俳句おばさん事件簿』シリーズでも怒られましたよ。観光バスの後ろの方から僕がジロッと見るシーンがあったんです。要するに怪しいやつという設定。

『一郎君そこから顔を出せ』って言うから、スーッと出たんですよ。そうしたら、『何しとんじゃ、何十年やっとるのや。ヌーッと出んかい。スーッと出てどないすんのや』って怒って怒って(笑)。怒られてばかりでしたね」

『敗れざるもの』で注目を集めた小倉さんは、ドラマ、映画のオファーが次々と舞い込み、学校に行く時間もあまりない状態だったという。次回は人気青春ドラマ『俺たちの朝』、市川崑監督の映画『股旅』の撮影裏話などを紹介。(津島令子)

※『小倉一郎のゆるりとたのしむ俳句入門』(日本実業出版社)

俳優にして俳人の小倉一郎が初めて書いた、ユーモアたっぷりの俳句入門書

※『クゥタビレモーケ』(日本フォネオリレコード)

小倉一郎さん、仲雅美さん、江藤潤さん、三ツ木清隆さんによる新ユニット「フォネオリゾーン」のデビュー曲。平均年齢68歳の4人が派手なコスチュームに身を包み、歌って、踊って大ハッスル!