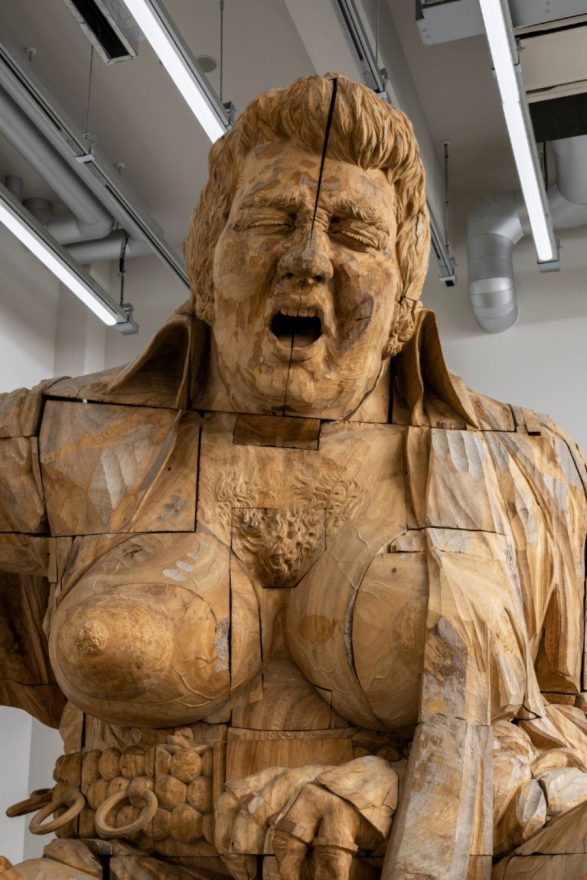

新感覚アート番組『アルスくんとテクネちゃん』、第31回の放送に登場したのは、巨大な木彫刻を生み出す彫刻家、森靖さん。顔を歪めシャウトするロックスターの像は全長約4メートルにもおよび、空間に収まりきらない圧倒的な存在感を放っている。表面のヒビも、ところどころ日に焼けたまだらの表皮も、輪郭に残る手彫りのぬくもりも、作品そのものに制作の過程が刻み込まれてる。イメージが先行する現代において彫刻はどうあるべきか? その問いを胸に、森さんが向かう先とは。

◆立体感動を追い求めるべく、空間から脱する

―木彫りの彫刻作品、『Jamboree – EP』は、とにかくものすごく大きいですよね。

そうですね。3m85cm あります。もう、途中から4メートルを想定して作っていた感じですね。

―想定というのは、つまりその大きさにしたかった?

はい。だいたい、僕らが普段、生活している空間よりもさらに上くらいの高さかなって思ったんです。コンビニの屋根から頭が出てるような。

―それであの大きさなんですね。なぜその大きさのものを作ろうと思われたのでしょう。

彫刻をやっていると、よく空間、空間、って言われるんですね。空間のなかにこれを置くとか、この空間を生かすには、とか。

日本の場合は庭園的な文化もあるし、そういう緻密なことを考えたくなるんでしょうけど、もっとさかのぼれば縄文人は絶対に空間のことなんて考えてないですよね。ギリシャの神殿だって、空間というよりもその建物自体が中心にある。僕も、もっと空間から脱するような感覚で彫刻を置きたかったんですよ。

―なるほど。空間のなかに収まらないような作品を作りたいという感覚なのでしょうか。

そうです、そうです。僕が求めているのは“立体感動”なんです。僕の好きな、明治時代に活躍した石井鶴三(※)という作家さんの言葉で。作品自体は全然好きじゃないんですけど(笑)、粘土を自立させるための芯棒が大好きなんです。彼は芯棒のことを“心の棒”って書くんですよ。ニクいですよね。

※…石井鶴三。彫刻に留まらず水彩や版画など幅広いジャンルで明治から昭和にかけて活躍した作家。立体の美を追い求め、「彫刻とは凸凹のおばけである」と率直にその感覚を表し、「彫刻とは立体感動である」という立場に立った。

―なんだかカッコいいですね。

そして彫刻のことは“立体感動”と呼んでいたんです。つまり、形体に対して何か感じるものがなければ、彫刻として成り立たない。空間はあまり関係なくて、「もっとモノに集中しろ」ということだと僕はとらえたんです。だから芯棒のことも“心の棒”と表すことができたんだと。

―空間ではなくモノにフォーカスするんだと。加えて、森さんの作品には“大きさ”という際立った特徴もありますよね。

空間を捨てるためにサイズが欲しかったんです。岡本太郎が「べらぼうなものにする」と言って、屋根から突き出すほどのモニュメント『太陽の塔』を作った、あの感覚ですよね。

とにかくスケールをもたせて、見てもらう。鑑賞した人は多分「なんで?」と感じると思うんですよ。「うわっ!どうしてこれを?」という、その感想こそが立体感動であり、僕が求めてる作品なんですよね。

―作品を目の前にするとまさしくそういう感想をもちますね。かなり巨大ですが、作品はどのように作っていらっしゃるんですか?

僕の場合は全部1人で作って、1人で組み立てています。それってすごく大事なプロセスで、それ自体が作品の内容になっているんです。まず木を選ぶところからスタートして、木の皮から、チェーンソーの痕、最初の荒彫りの痕まですべて利用する。すべての工程を、すべて見えるようにしてあるんです。

あの作品は野外で作ってたんですが、木が日に焼けて、どんどん黒ずんで、ときに白くなって、とあえて迷彩状の色になるようにバランスを見ながら彫りました。

―それは彫刻の作り方としては異例なのでしょうか。

どうなんでしょう。作家にもよりますが、とくに最近は切削の技術が上がりすぎてしまって、データでバーッて作って業者に出して、刀だけ当てる作家もいますね。最近は、いったい何が木彫なのか、どうなると彫刻なのか、という部分がわりと崩壊してるかもしれません。

―手で彫らずとも作れてしまう技術があると。

そもそも美術館に行っても彫刻作品ってあまり見かけなくなっているんですよ。なぜかというと、ストレージ(保管)するのも展示するのも大変だから。それに最近はバーチャルのイメージが膨らんできて、ダリが求めたようなシュールレアリスムなんて誰も欲してないと思うんです。

キャッチーなイメージが溢れるなかで、彫刻家として何ができるんだろうと考えたら、人を驚かせるとか、すべての工程を見せてフィジカルなものを感じてもらうことが大事じゃないかと思ったんです。それで全工程を見せようと。

―そういうことなんですね。でも彫刻というのは本来、木を乾燥させてミリ単位で削りながら彫り進めるものですよね。

そうですね。でも僕は生の木を使っています。

―水分が抜けていないということは割れやすい。普通、作家さんは嫌がりますよね。

嫌がるんですよね。でも、なんで嫌がるんでしょうね。生の状態で彫ると何が起こるかというと、すべての谷間にヒビが入るんです。つまり、木と形態が、全部リンクしていくんですよね。これは絶対にほかの素材ではできないことなんです。ファーッとヒビが入っていくのってカッコいいんですよ。皮膚もそうですよね。人が生活する動きに合わせて皺ができていく。

―どうしてそういった作り方を?

現代においてなぜ彫刻が必要なのか考えたときに、すべての痕跡を肉体で表現することが大事なんじゃないかと思ったんです。現代ってあまりにもバーチャルな世界で生きている時間が長いから、もっと肉体的な部分を尊重したいなと。さらけ出して痕跡を全部見せるって、とても大事なことだと思ったんです。

◆芸大の運動場で毎日彫り続けた

―きれいに整えたものを作るのではなく、リアルで生々しいものを、というわけですね。どういう経緯で作りはじめたんですか?

芸大のスタッフをしてる期間に、キャンパスのなかで作りはじめたんです。最初は頭部だけの予定だったんですけど、その時に東日本大震災が起こって、“物が壊れる”という状況を目の当たりにしたんですね。大災害を前にして、「こんなことやってちゃダメだ」と感じました。それが大きな節目で、その後どんどん巨大化していったんですよ。

大学側も「あの人ヤバイぞ」みたいな。消防法に引っかかるんじゃないか、という勢いで制作していたので、大学が運動場を1個つぶしてスペースを作ってくれたんです。ちゃんと非常勤講師という枠も用意してくれて、「行け、森靖」みたいな感じでしたね。

―森さんもカッコいいけど、学校もなかなかカッコいいことをしますね。

そうなんですよ。それで青空の下に大きい彫刻ができあがったんです。毎朝、学生がそれを見て通学する、みたいな感じでした。

―想像するだけで楽しそうです。ちなみに、このモチーフは実在する某ロックスターだと思うのですが、なぜ彼を彫ろうと思われたのでしょう。

動画配信サイトで彼の晩年のラストライブを観ていた時に、ソロのパートがすごく象徴的だったんですよ。少し歌詞を間違えた部分もあるんですけども、吠えるときに、声がかすれて出なくなってしまったんです。

でも、その顔がまあカッコよくて。それを観て「ああ、これを彫ろう」とピンときたんです。その出会いからすべてがスタートしてるんですよ。

―ラストライブを観たということは、もともとお好きだったんですか?

はい。高校のころから傾倒していました。ずっとリーゼントでしたし。彼は自分で作品を作ってないんですよ。作詞も作曲もすべて人からもらったもの。つまり完全に表現者なんです。昭和歌謡を歌うアイドルみたいな存在ですよね。そのパフォーマンスだけで、ロカビリーというひとつのジャンルを作ってしまった。

僕が観たラストライブも、声が出てないのに見事に表現できていて、「ああ、もう、この人だな」っていう。「作りたい!」っていう衝動にはなかなか出会えない。だから、タイミングよく出会えたことが大きかったです。

―ご覧になった方々からはどういう感想がありましたか?

「うわっ、すごい」という感想もありましたけど、僕の周りにいた知り合いできれいに離れていった人もいますね。スパーンって。モチーフとしても結構際どいので、「誰が買うの?」「これは美術館ではストレージできないね」みたいな感じでしたね。

僕としては、そこを考えてしまっては彫刻家としては成り立たないと思っていて。ただ立体感動を求めているだけで、作った、できた、というのが一番の目標なんですよね。展示のことまで考えながら制作すると、どんどんライトマテリアルなものになってしまう。

―たしかにそうですね。

実態のないデジタルのイメージだけが高値で取り引きされている現状のなか、彫刻家が何ができるかといったら、ストレージを考えずに制作するっていうことだけだと思うんですよね。

最近、コレクターさんとお話ししたときに「彫刻家の人たちは、どうしてストレージが大変なのに作品を作るの?尊敬するよ」と言われたんですよ。「そんなことは考えてませんよ」って答えたら笑ってました。そんなふうに歩み寄ってくれる人もいるんです。がんばってやっていれば仲間ができてくるのが、アートのおもしろいところで。離れる人もいれば、つながる人もいる。

◆ロダンから学んだ360度の感覚

―森さんの作品って、360度どこから見ても迫力があると思うんです。何か意識されてる部分はあるんでしょうか。

うーん、僕はかなりロダンに傾倒している部分がありまして。

―ロダンというとあの『考える人』の。

そうです。ロダンは作品を通じて生命感というものを強く押し出した作家なんですよね。

長い彫刻史でいうと、ローマ期の彫刻もギリシャ彫刻も、形式と生命観とのバランスをとりながら制作されてきたんですが、ロダンは彫刻から首や腕を取るというめちゃめちゃなことをした人なんです。

―そうなんですね。

サロンに出品した作品が「型取り」だって総スカンを喰らって、怒ったロダンは足の長さのバランスを変えた『歩く人』という作品を作った。僕はそのときに彫刻の歴史がガラッと変わったと思っていて。

人体から切り離されて、360度、どこから見てもひとつの彫刻として成り立つようになった。いわゆる“トルソ”(※)を彫刻作品として成立させたわけですよね。そのロダンのことが僕はあまりにも好きすぎて、僕も物をあつかうときは360度という感覚をもって理解しようと思っているんです。パソコン上でコロコロ動かすのではなくて。

※…トルソ。イタリア語で「胴体」の意味。人間の身体のうち、頭部、腕、脚をのぞいた胴体部分のみの彫像のことをいう。

―では実際の制作では、どういうところから考えはじめるんでしょう。

どういう形体を作ろうかなと目を閉じると、緑色のものがブワーンって浮かぶんですよ。昔のワープロみたいな、デジタルなイメージというか。緑の立体が、だんだん形になっていく。ちょっとシャーマン的ですかね……(笑)。

―そこから彫りはじめていくわけですか?

学生時代はすぐ彫りました。こうきてこうくれば彫れるっていうのが見えているので、パパパッて。だから作品もボコボコ生まれていったんですけど、最近はなんか違うなって思いはじめたんですよ。

ちょうど『Jamboree – EP』を作っていたときは、3年間練りに練ったので、試しにデッサンをしてみたんです。古典回帰じゃないですけども、昔の巨匠はドローイングをしてたなあ、エスキィスを作っていたなあと思いながら。

―エスキィスというと?

わかりやすくいうと試作品、ですかね。たとえばロダンが作った『考える人』って、『地獄の門』のエスキィスなんですよ。『地獄の門』のてっぺんにいる考え込んでる人を試しに作ったものなんです。僕もやったほうがいいかなと思ってやってみたら楽しくて。

―エスキィスを作る前に、まずドローイングをするわけですね。それはいわゆるラフなイラストのようなものですか?

あ、絵ではなくて文字が浮かぶんですよ、ポンッて。それから小さく落描きをする。そこから粘土を作って、石こうで固めて、いい感じだなと思ったら木でバーッて作っちゃうんですよ。チェーンソーだと1個15分ぐらいで彫れちゃいますから。海外のチェーンソーアートってすごく早いですよね。ああいう感じでワーッと彫って、OKだなと思ったら本格的に作りはじめる。

言葉からドローイングになって、そのドローイングがエスキィスになると、一気にまた世界観が変わってくるんです。

◆素材との出合いが作品を生み出す

―非常に興味深いですね。今後はどういった作品を作りたいと思われますか?

すべての痕跡を残して作品を作りたいという気持ちは変わらずあるので、一人で作る、一人で作品に携わる、というのが軸になりますよね。そう考えると、僕の体はもつのかっていうのがやっぱりあるんですよ。もつうちは作り続けようと。

―もっともっと作品が大きくなってるかもしれないですよね。

そうかもしれないですね。ひとつの作品を、延々と作り続けるのもありかもしれません。ただ、ミケランジェロはやってるんですよね、間違いなく。

どの作家を見ても、脂のノッてる期間って30代から50代なんです。でも、それ以降もがんがん制作して死ぬまでアツい巨匠が確実にいる。自分はどうなっていくんでしょう。わかんないですね、本当に、未来は。

―今はまだまだ木でいきたいわけですよね。

そうですね。やっぱり、モチーフもそうですが、素材との出合いもすごく大事なんです。それは僕の思う現代美術の表現における、とても重要な部分で。

たとえばずっとアトリエに置いてあった木のこぶがあったんですけど、ただの丸い塊だったものがある時突然ピカーンと光ったんですよ。そのこぶの突起点と、ミロのヴィーナスの顎がピタッと合わさったんです。そうなると、じゃあここのうねりは彫らなくても髪の毛になるな、目になるな、とすべてがリンクしていったんですよ。

―ミロのヴィーナスの頭部の作品ですね。

今、美しい物を作りたいという欲求があるんです。人間が美しいと思うものは、美の概念とはなんだろう、どうやったら美人が表現できるんだろうと思っていたときに、ちょうど出会ったのが変形した奇形樹だったんですよ。これがミロのヴィーナスのもとになりました。

―木ならではの表現なわけですね。

材木屋さんに大きい大木の根っこがあったらなんでもいいから取り寄せてくれって頼んでるんですよ。根っこって入り組んでいて、トラックがすぐいっぱいになってしまって、伐根する業者さんも減ってきてるんです。ずうっと探してるんですけど見つからなくて。とりあえず今は根っこを彫りたいですね。

―引き続き木での表現は続けていくのでしょうか。

もちろんそうですね。

ただ、僕がやろうとしている方向の作家さんがいないっていう問題がすごく大きいので、もしほかにもバンバンッて出てきたらもっとおもしろいことをやるかもしれません。

今彫っている新作の流れもここ1~2年の感覚からくるものなので。また変わっていくのかもしれませんよね。

<文:飯田ネオ 撮影:大森大祐>

森靖

彫刻家

もり・おさむ|1983年、愛知県生まれ。2009年に東京藝術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。横浜トリエンナーレ2011に出展。同時期から『Jamboree – EP』の制作を行い、3年かけて完成させた。主な個展に「Ba de ya」(2020)、「Can’t Help Falling in Love」(2010)。主なグループ展に「New Works」(2021)など。

※番組情報:『アルスくんとテクネちゃん』

毎週木曜日 深夜0時45分~50分、テレビ朝日(関東ローカル)

※テレ朝動画 では最新話・過去のアーカイブ、特別編PALOW.特集 を配信中!

※Art Sticker では、森靖の作品を詳しく紹介!

※アルスくん&テクネちゃん グッズ発売中!