3月30日(日)、午前9時30分。浜松駅から車で30分の、とある建物の前に長蛇の列ができていた。

広い駐車スペースには続々と近隣の家族連れを乗せた車が入場してくる。そして浜松駅発のシャトルバスからはたくさんの来場者が降りてきて合流。その列は数十メートルにおよんでいる。

畑や工場、空地に囲まれたこの場所は、集客を目的とした商業施設やイベント施設ではない。浜松の地元企業、プラスチック加工業を展開する株式会社中部日本プラスチック(以下、中部日本プラスチック)の本社工場である。

通常、一般の人は工場に立ち入ることはできないのだが、この日は中部日本プラスチックが手掛ける環境をテーマにしたイベント「エコネットフェス2025」の開催日であり、一般のお客様に特別に工場を開放するいわゆる「オープンファクトリー」をおこなっていた。

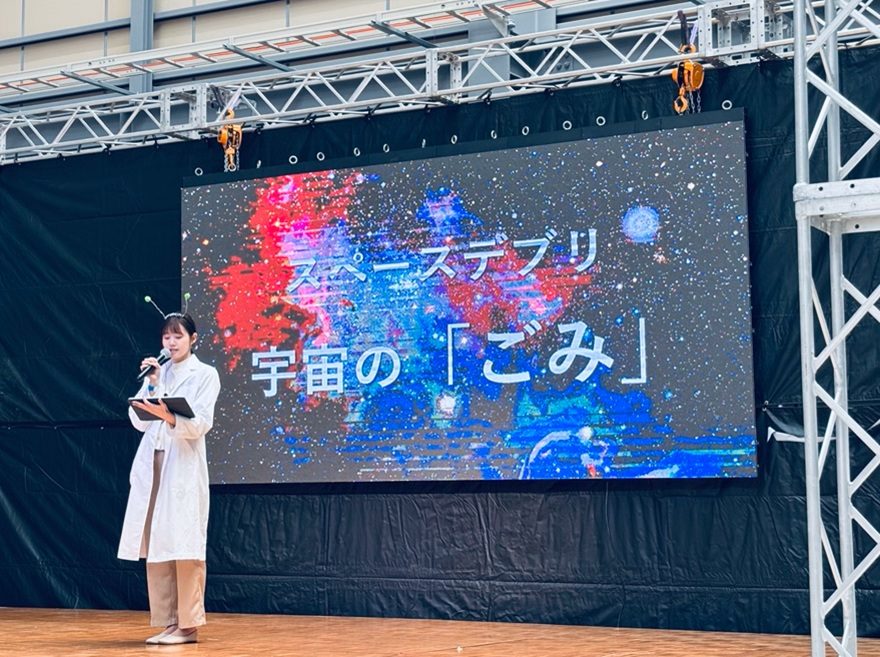

工場内に設けられた特別ステージでは地元の高校のフラダンス部の発表やダンススクールのパフォーマンス、そして世界的に活躍するレーシングドライバーのトークセッションにいたるまでバラエティに富んだ催しを次々に展開。

「ペレット」と呼ばれるプラスチック樹脂原料を詰めた袋を活用して作られた巨大迷路や、化学メーカーによるクイズ形式のワークショップなど、プラスチックや環境問題にフォーカスをあて、かつ子どもたちが好奇心を抱けるような遊び心に溢れているコンテンツが揃えられていた。

「エコネットフェス」は、プラスチック加工会社として環境保全活動に高い意識を持つ中部日本プラスチックが、「ミライを創るのは子どもたち」という理念のもと、“子どもたちが環境問題をどう理解し、自分ごとにできるか?”をテーマに、「HAPPYなエコ」を実現する様々なやり方をまなべる場を提供したいとの想いで3年前にスタートした。

初開催となった2023年6月には約500人、第2回の昨年3月には750人が来場、そして3回目となった今年は約1200人の来場者数を記録。年々その規模は拡大している。

工場内には子どもたちの笑い声や歓声が響き、大人たちの顔には笑みがこぼれている。ともすると暗い印象を感じる可能性もあるプラスチック加工の工場は、来場者の“HAPPY”にあふれていた。

周囲に集客施設がある立地でもなく、駅からのアクセスが良いとは決して言えない場所。しかもプラスチック加工というToB向けの事業を手掛ける企業の工場だけに、消費者向けにサービスを展開する企業に比べて認知度が高いというわけでもない。にも関わらず工場には続々と人が押し寄せる。

一体なぜこれほどまでに、たくさんの来場者が工場を訪れることになったのか? その理由を社長の雪下真希子氏に尋ねた。

雪下氏:「3回目の開催となり、地元の方々に少しずつこのイベントが浸透してきているということもあると思いますが、今回地元とそれ以外の企業それぞれに多数参画いただいたことが成功の要因だと感じています。

私たち1社ではコンテンツの数を増やすのも、バリエーション豊富な企画に仕上げていくのにも限界がありますが、浜松ホトニクスさんをはじめとする地元で仲良くさせていただいている企業や学校、そして取引先としてお繋がりのあるトヨタ自動車さんなど浜松以外の企業の方々が企画の趣旨に賛同して多数ご参画くださいました。

私たち1社で立ち上げて1社でやり続けるよりも、地元のつながりのある企業にアピールの場として活用していただいたり、消費者との接点を作りづらいプラスチック製品を影で支える企業がブース出展してくださることで、環境問題をいろいろな角度からまなべる機会を提供することができたのでは、と感じています」

「ToB」の企業でも「ToC」向けにイベントをやっていいし、やれることがある。そんな中部日本プラスチックの想いに共感し、地元の企業が次々に手を上げた。

そのうちの1社、浜松ホトニクスは、光をとらえる、あるいはつくる技術で高性能のセンサや光源などを生み出している企業だ。グローバル市場でもその高い技術が評価される優良企業だが、ToC向けにはその技術や取り組みを知ってもらう場を設けにくい。

今回のエコネットフェスでは、中部日本プラスチックの企画メンバーが牽引し、互いにアイデアを出し合いながら企画を磨き上げていき、演劇や巨大迷路での宝探し企画として事業内容を子どもたちにわかりやすく伝えることができた。

さらには地元の環境問題を学ぶ大学生がイベントに賛同し、ボランティアスタッフとして参加。子どもと大人世代のブリッジ役となり、イベントをさらに親しみやすく明るいイメージへと引き上げる要因となった。

一方で、浜松以外の地域からの企業の参加により、地元に閉じた取り組みにとどまらない広がりも生まれた。

トヨタ自動車、タニタ、住友化学…。中部日本プラスチックとつながりの深い企業が、自社の製品やサービスを題材に、子どもたちに喜ばれるブースやワークショップを展開。都市のイベント会場で行うプロモーションイベントとも、ToB向けの展示会場とも違う客層に、楽しい思い出とともに企業の取り組みを印象付けることができる機会となった。

トヨタ自動車は、レーシングチーム「TOYOTA GAZOO Racing WRT」所属ドライバーとして世界ラリー選手権に出場しているラリードライバー・勝田貴元さんのトークセッションや水素カーの仕組みを学べる体験ブースを展開。

勝田さんは自身がラリードライバーとして世界各地を巡っている中で感じていた環境への意識を発信できたこと、ラリーファンだけでなく、これまでラリーの存在を知らなかった子どもたちがラリーを知るきっかけになったことなどを前向きに捉えており、「環境保全に対する視野が広がった」とコメント。世界を股にかけて活躍する勝田さんとの交流を喜ぶ子どもたちの姿が多く見られた。

前出の雪下社長はこう語る。

雪下氏:「ToB企業であるわたしたちがたった1社で始めた取り組みが、賛同者を増やしながらその熱量を増しているという手応えを感じています。主催者側の思いを受け取ってくださった地元の方々が来場してコンテンツに集中して楽しんでくださることで、中部日本プラスチックも参画いただいた企業様もインパクトが残せる。そんな好循環が生まれているといいなと感じます。

徹底的に子ども視点で、“このコンテンツは楽しめるか?”を考えることも忘れないようにしています。子どもたちが楽しんでいる姿を見ると、大人たちも楽しいしうれしくなるので、大切にしたいテーマだと思っています」

さらに、このイベントには副次的な効果もあるという。それは社員同士の新しいつながりだ。

雪下氏:「イベントの規模が大きくなり、社員の一部が関わるイベントではなく全社的なイベントになっていっています。今年はイベントの日を特別出社日にしました。1年のうち、全社員が10時間だけ一緒に環境に想いを馳せる時間があってもいいと思って。

イベントを通じて通常の業務の中で見せる顔とは違う同僚の一面に気づいたり、部署間のコミュニケーションが闊達になったり。組織づくりの面でもイベントを続けてよかったと感じています。来年もよりたくさんのパートナーと共に子どもたちが喜ぶイベントを実現したいと思います」

浜松のプラスチック加工会社1社からスタートした挑戦は、地元や他の地域を巻き込みながらその規模を拡大している。

地元とのつながり、外への広がり。その両方を子ども視点で徹底的に追求していくことで企業理念である「HAPPYなエコ」を具現化していく。中部日本プラスチックの挑戦には、地方発企業の発展のヒントが隠されているといえるかもしれない。

<取材/文:織田笑里>